Oliver Gluchs Welt der Fleischfressenden Pflanzen oder: "Was Sie schon immer einmal über Fettkraut wissen wollten" |

| Impressum |

| Startseite | Vorkommen | Beutetiere | Arten | Pflanzenkauf | Andere Karnivoren | Infos über Karnivoren | über mich |

Pinguicula medusina Zamudio & Studnička (2000)Auf

einer botanischen Kakteenexkursion 1977 sammelten Alfred Lau zusammen

mit den beiden tschechischen Kakteenexperten Jan Rija und Rudolf Subik

Pflanzen einer

Fettkrautsippe, die im Gebirge Sierra Madre del Sur auf Gipshügeln nahe

der Gemeinde Santiago

Juxtlahuaca

im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Einige Pflanzen wurden dann unter

anderem an den botanischen Garten der Karls-Universität in Prag und an

den botanischen Garten in Linz geschickt. Während die Pflanzen in Prag

eingingen, war der botanische Garten in Linz erfolgreich mit der Kultur

und verteilte Pflanzen unter dem Namen Pinguicula 'alfredae'

an andere botanische Gärten und Fettkrautliebhaber. Allerdings konnte

in den Folgejahren nicht geklärt werden, ob es sich bei der

Sippe von Santiago Juxtlahuaca um P. heterophylla

oder um eine eigenständige neue Art handelt. 1998 und 1999 wurden

vom mexikanischen Botaniker Sergio Zamudio verschiedene Exkursionen

unternommen, um mehr über die Pflanzen und das Habitat in Erfahrung zu

bringen. Gleichzeitig studierte der tschechische Botaniker Miloslav

Studnička im Botanischen Garten in Liberec (Tschechien) kultivierte

Pflanzen, um deren Identität zu klären. In Jahr 2000 kamen dann Zamudio

und

Studnička zu dem Schluß, dass sich die Sippe in mehreren Eigenschaften

von P. heterophylla unterscheidet und beschrieben

die Sippe als neue Art unter dem Namen Pinguicula medusina.

Der Name der Art bezieht sich auf den Kopf der Medusa aus der

griechischen Mythologie, da die beiden Autoren bei Form und Aussehen

der

Sommerrosette von P. medusina Ähnlichkeiten mit den

Schlangenhaaren der Medusa sahen.

P. medusina wächst

auf nach Osten und Norden ausgerichteten Gipshügeln in 1650 bis 1700 m

ü. M. Die vorherrschende Vegetation ist ein tropischer

(während der Trockenzeit) laubabwerfender Wald, lokal "bosque tropical

caducifolio" genannt. Neben locker stehenden kleinen Bäumen, Büschen,

Sträuchern und Gräsern kommt am Standort noch eine kleine

Palmen-

und eine

Begonien-Art vor.

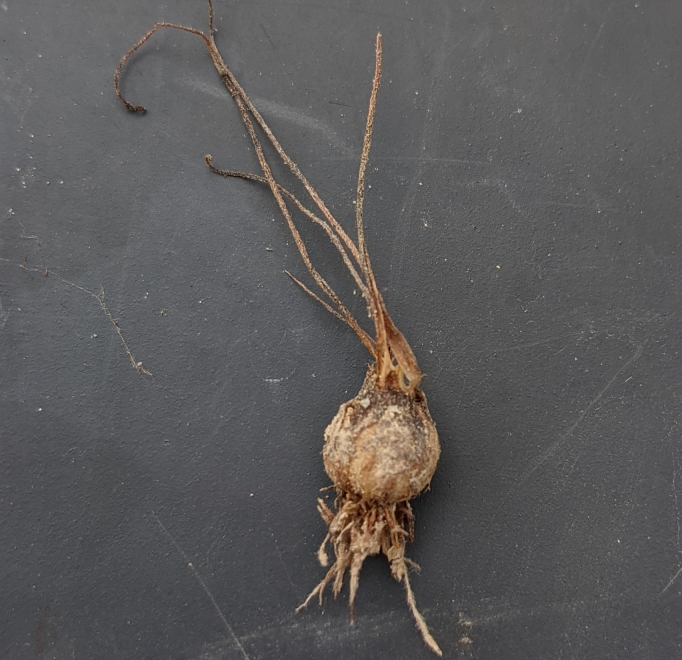

P. medusina gehört

zum tropisch-heterophyllen Wuchstyp. Während der Trockenzeit (etwa ab

Dezember) bildet die Art eine Winterrosette in Form einer Zwiebel. Die

Winterrosette besteht aus 70 bis 90 nicht karnivoren, dickfleischigen

lanzettlich bis schmal lanzettlichen, spitz zulaufenden Blättern, die 8

bis 23 mm lang und 1,5 bis 3,5 mm breit werden. Die äußeren Blätter der

Winterrosette sind vertrocknet und sind seitlich behaart. Diese Blätter

umschließen die noch aktiven Blätter der Winterrosette und bilden eine

pergamentartige Hülle. Während der Trockenperiode scheint die

Winterrosette nicht weiter zu wachsen. Die zwiebelartige Winterrosette

sitzt bis mehrere Zentimeter tief im Gipssubstrat.

P. medusina bildet 2 Formen von

karnivoren Blättern aus und ist dementsprechend anisophyll. Gegen Ende

Mai werden die ersten karnivoren Blätter gebildet. Die 2 bis

5 Blätter dieses Blatttyps haben eine länglich-eiförmige

bis länglich-lanzettliche Form und sind

2 bis 4 cm lang und 3 bis 7,5 mm an der breitesten Stelle. Die Blätter

liegen flach auf dem Substrat an, sind meist dunkelgrün bis

rötlich-baun gefärbt und sind auf der Blattoberseite dicht mit

sitzenden und gestielten Drüsenhaaren besetzt. Danach werden die

Blätter des zweiten Blattyps gebildet. Diese Rosette besteht aus 6 bis

12 lanzettlich-linealisch geformten Blättern, die 7 bis 19 cm

lang und 1,5 bis 3,5 mm an der breitesten Stelle nahe der Blattbasis

werden. Der Blattrand ist stark nach unten gebogen. Die Blätter wachsen

zuerst aufrecht, neigen sich mit der Zeit dann immer mehr zum Substrat.

Neben der gerativen Vermehrung über Samen kann sich P. medusina auch

vegetativ vermehren. An etwa 70 bis 80% der Blätter bilden sich am

Blattende kleine Tochterpflanzen, die während des Wachstums auch schon

Wurzeln ausbilden und sich dann nach dem Absterben des

Blattes im Substrat verankern und sich von der Mutterpflanze

trennen. Bei im Herbst gebildeten Tochterpflanzen kommt es oft vor,

dass sich die Blätter der Mutterpflanze vor dem Vertrocknen nicht mehr

nach unten neigen, und so bilden die Tochterpflanzen noch an

dem vertrocknenden Blatt der Mutterpflanze eine zwiebelartige

Winterrosette aus. Da diese Winterrosette während der Trockenperiode am

vertrockneten Blatt hängen bleibt, kann diese nicht weggeweht oder bei

stärkerem Regen weggespült werden und kann sich nach einsetzender

Regenzeit im nächsten Frühjahr mit den neugebildeten Wurzeln im

Gipssubstrat verankern.

P. medusina blüht

von Anfang Juni bis Mitte Juli. Die Pflanzen bilden 1 bis 3 Blüten aus.

Der Blütenstil ist 4 bis 14 cm lang, olivgrün, bräunlich oder rotbraun

gefärbt und dicht mit Drüsenhaaren besetzt. Die Blütenkrone besteht aus

zwei Lippen mit fast gleichgroßen Kronblättern. Die Petalen

der Oberlippe sind länglich bis schmal eiförmig mit abgerundetem bis

gestutztem Blattende, 5 bis 8 mm lang und 2,5 bis 5 mm breit. Die

Petalen der Unterlippe sind 5 bis 9 mm lang und 2,5

bis 5

mm breit. Die Kronblätter überlappen sich nicht. Die Farbe der Petalen

variiert zwischen weiß und weiß mit

violettem Rand. Auf der Oberseite sind die Kronblätter von der

Blattmitte bis zum Kronröhreneingang dicht mit weißen Härchen besetzt.

Auf der Unterseite der Petalen sind vereinzelt Drüsenhaare vorhanden.

Die Basis des mittleren Kronblatts der Unterlippe weist einen

grüngelblichen Fleck auf, der sich auch etwas in die Kronröhre

fortsetzt. Die Kronröhre hat eine zylindrische Form, die sich zum Ende

hin verjüngt, und ist 6 bis 9 mm lang. Die Kronröhre hat eine

dunkelviolette Farbe mit leichter parallel verlaufender Aderung, wobei

die Farbe zum Sporn hin weißlich wird. Die

Außenseite der Kronröhre ist mit Drüsenhaaren besetzt. An die Kronröhre

schließt sich der fast zylinderförmige, 3 bis 5 mm lange Sporn an. Der

Sporn ist hellgrün bis olivgrün gefärbt (die Autoren geben

fälschlicherweiße die Farbe des Sporns mit weiß an) und am Ende

rundlich und manchmal leicht verdickt.

Manche

Autoren sehen P. medusina nur als eine Variante von

P. heterophylla an. Allerdings

unterscheidet sich das Habitat und die klimatischen Verhältnisse am

Standort deutlich von den bekannten Habitaten von

P.

heterophylla. Weitere Unterscheidungsmerkmale liegen laut Zamudio

und

Studnička in

der

Größe und Form der Kronblätter, der Überlappung der Petalen der

Unterlippe (nur bei P. heterophylla vorhanden), der

Ausfärbung der

Petalen, der Form

und Größe der Kronröhre sowie der Zeitpunkt der Blüte. Die Ausbildung

von

Tochterpflanzen am Blattende von Sommerblättern ist allerdings eine

Eigenschaft, die man auch bei Populationen von P. heterophylla

beobachten kann, allerdings ist der Prozentsatz an Blättern, die

Tochterpflanzen bilden, sehr viel geringer als bei P. medusina.

Bei der Kultur von P. medusina ist darauf zu achten, dass man die sich im Substrat befindenden Winterrosetten recht trocken kultiviert, sonst besteht die Gefahr, dass die Pflanzen verfaulen. Ab April/Mai kann man das Substrat etwas feuchter halten, sobald die ersten Sommerblätter aus der Winterrosette erscheinen. Während der Sommermonate sollte man die Pflanzen feucht halten, allerdings ist eine dauerhafte Kultur im Anstauverfahren nicht zu empfehlen. Als Substrat ist Gips nicht unbedingt notwendig. Die Kultur einem gut durchlüfteten (grobporigen) mineralischen Substrat zeigte sehr gute Kulturerfolge. Ab Oktober sollte man die Wassergaben wieder reduzieren und nach Ausbildung der Winterrosette sollten die Pflanzen wieder recht trocken kultiviert werden. |